Reitunterricht nach den Prinzipien der Alexander-Technik

Was ist die Alexander-Technik?

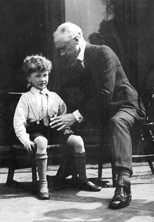

Die Alexander-Technik wurde nach ihrem Erfinder Frederick Matthias Alexander (1869–1955) benannt, einem australischen Rezitator und Schauspieler, der seine Methode Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte.

Als Alexander-Technik-Schüler lernt man zuallererst, dass die eigene Körperhaltung unnötige Verspannungen aufweist, die wir im Alltag nicht bemerken. Bei Aufnahme einer intensiven Körperaktivität (Training) wirken sie jedoch wie ein Ballast und erschweren das Erreichen der gesteckten Trainingsziele. Außerdem sind sie gesundheitsschädlich, denn sie erhöhen die Beanspruchung der verspannten Stellen im Training – dadurch werden diese anfälliger für Verletzungen und Verschleiß.

Das Ziel der Alexander-Technik ist die Verbesserung der Haltung und des Gleichgewichts, der Leistungsfähigkeit und der Gesundheit durch bewusstes Wahrnehmen und Lösen von Verspannungen. Die Alexander-Technik ist also ein Schulungsprozess, in dem man lernt, eigene Körperwahrnehmung und Körpersteuerung gezielt zu verbessern. Das unterscheidet die Alexander-Technik von der Physiotherapie.

Die Alexander-Technik bezieht neben dem Körper auch die Gedanken und die Emotionen in den Prozess mit ein.

Der Unterschied zwischen konventionellem Training und dem Training nach den Prinzipien von Alexander

In der Alexander-Technik steht das Verbessern von Gleichgewicht und Haltung (durch bewussten Abbau von Verspannungen) an allererster Stelle. Bis dieses erreicht ist trainiert man nur langsam und vorsichtig.

Höhere Trainingsbelastungen fügt man erst hinzu, nachdem man flexibles Gleichgewicht und entspannte Koordination ausreichend geschult hat. Ein so vorbereiteter Körper arbeitet in besserer Haltung und kann damit auch besser den Belastungen standhalten. Das Training macht dadurch mehr Spaß und bleibt ohne negative gesundheitliche Folgen.

Diese Einstellung hat Ähnlichkeit mit dem Training eines Shaolin-Mönches, der seine Kunst zunächst in meditativer Ruhe übt, bevor er zu dynamischen Bewegungen übergeht. Somit kann man das als eine über zwei Jahrtausende erprobte Vorgehensweise sehen, die der Gefahr der Überlastung und des Verschleißes wirkungsvoll vorbeugt.

Die meisten gesundheitlichen Schäden im konventionellen Training passieren eben dann, wenn man sich selbst (oder das Pferd) verbissen trainiert, obwohl die Koordination und das Gleichgewicht noch nicht ausreichend geschult sind. Die Mängel am Gleichgewicht gleicht der Organismus durch zusätzliche Muskelspannung aus. Die anderen Teile des Bewegungs- aparates: Sehnen, Gelenke, Bänder werden dadurch höheren Belastungen unterworfen als notwendig, was oft genug Verletzungsanfälligkeit und vermehrten Verschleiß der betroffenen Körperteile mit sich bringt, was wiederum zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Sport führen kann.

Das Training eines Pferdes macht unter solchen Umständen recht wenig Spaß. Übermäßig belastete Pferde wehren sich gegen den Reiter, kämpfen und verweigern die Leistung. Es hat nichts mit Faulheit zu tun, denn bei angemessener Beanspruchung gehen die gleichen Pferde für ihren Reiter durchs Feuer.

Die auf der Alexander-Technik basierende Vorgehensweise bietet also erhebliche Vorteile, wenn es um Gesundheit, Verschleiß sowie Sicherheit und Minimieren von Verletzungsrisiko geht.

Alexander und die reiterliche Tradition

Der umstrittene Französische Reitmeister François Baucher hat bereits Mitte des 19. Jahrhunderts ähnliche Ideen wie die von Alexander in der Arbeit mit Pferden umgesetzt. Trotz allen Verfehlungen seiner ersten Schaffensperiode (die noch wenig Ähnlichkeiten mit Alexander hatte) stellte er schon damals einige wichtige Grundprinzipien auf, die er in der zweiten Periode (sog. »Zweite Manier«) zur Vollendung gebracht hat. Vor allem das Prinzip des Auflösens der Verspannungen als Vorbedingung für jede weitere Arbeit, der Grundsatz »Position vor der Bewegung« und das »Decomposer« haben sehr größe Ähnichkeit mit der Vorgehensweise in der Alexander-Technik.

Ein weiteres Buch über die Auswüchse im heutigen Dressursport: »Finger in der Wunde« von Dr. Gerd Heuschmann.

Beim Erarbeiten von alternativen und Lösungsvprschlägen ließ sich der Autor von Anja Beran und Philippe Karl inspirieren. Auch wenn er sich in seinem weiteren Schaffen von der Französischen Schule distanziert, hat er jedoch viele Elemente davon übernommen.

Den Lesern, die nach einer tiefgehenden, detaillierten Analyse der Französischen Reitkunst suchen, empfehle ich »Das Phänomen François Baucher« von Dr. Robert Stodulka.

Meine Arbeit

In meiner Arbeit mit Reitern und ihren Pferden versuche ich vor allem, die Reiter in der Entwicklung besserer Körperwahrnehmung zu unterstützen. Die verspannte Muskulatur wird schnell taub und empfindet weniger. Die Körperwahrnehmung wird dann ungenau oder sogar ganz falsch. Übungen, die das entspannte Gleichgewicht fördern bauen die Verspannungen ab und verbessern gleichzeitig das Körpergefühl und die Koordination.

Die Fähigkeit zu guter Körperwahrnehmung ist in der Reiterei seit Jahrhunderten unter dem Namen »reiterlicher Takt« bekannt und gilt als Schlüssel des feinen Reitens. Manche Autoren behaupten zwar, sie ist nicht erlernbar, sie haben es aber schlichtweg nicht mit der Alexander-Technik probiert, denn die tägliche Erfahrung beweist das Gegenteil.

Die Verbesserung von Körperwahrnehmung unterstützt den Reiter auf ganzer Linie:

- Er kommt schneller zum besseren Sitz: indem er seinen Körper präziser fühlt wird er auf eigene Fehler aufmerksam. Dadurch kann er sich selbst korrigieren, auch außerhalb vom Unterricht.

- Er fügt sich geschmeidiger in die Bewegungen des Pferdes ein.

- Dank des verbesserten Feingefühls kann er auch die Verspannungen im Körper des Pferdes schneller wahrnehmen und auch effizienter auflösen. Viele Konfliktsituationen werden dadurch schon vor der Entstehung behoben.

Die Verbesserung des Körpergefühls wirkt sich sehr positiv auf die Koordination und das Gleichgewicht aus und bringt dadurch neue Fortschritte ohne besondere Anstrengungen – ähnlich, wie eine Verbesserung des Gehörs das Erlernen eines Musikinstrumentes erleichtert. Der Reiter nimmt die Spannungen und die kleinen Gleichgewichtsveränderungen des Pferdes genauer wahr. Dadurch kann er dem Pferd besser helfen, ebenfalls in besserers Gleichgewicht zu kommen. Das Paar gerät seltener in Schwierigkeiten und der Ausbildungsfortschritt kommt folglich schneller heran.

Die Alexander-Vorgehensweise hilft außerdem Überforderung zu vermeiden. In der Konsequenz arbeiten die Pferde williger, ruhiger und lehnen sich nicht gegen den Reiter auf. Besonders Kinder und Anfänger profitieren von Stunden auf willigen, mitarbeitenden Pferden – von den Sicherheitsaspekten und dem Spaß ganz zu schweigen.

Ich versuche schlicht die sanfte Regel von General Faverot de Kerbrech zu befolgen: »Für das Pferd wie für den Reiter soll der Unterricht zu einer Gesundheitsübung werden, zu einem lehrreichen Spiel, das niemals bis zur Ermüdung fortgesetzt wird. Wenn das Pferd schwitzt ist der Reiter zu weit gegangen.«

Capt. Etienne Beudant, Kavallerie-Offizier, Frankreich

Lektionen aus Sicht der Alexander-Technik

Jeder, der bei den Klassikern der Reitkunst geschnuppert hat, weiß, dass die Lektionen wie Schulterherein, Travers, Piaffe usw., ein intelligent zusammenhängendes Gymnastiksystem für Pferde darstellen.

Es gibt eine ganze Spannbreite von Meinungen, ab wann man diese Elemente in die Ausbildung eines jungen Pferdes nehmen sollte. Manche fangen gleich mit dem seitlichen Übertreten an. Andere reiten monate- und jahrelang nur geradeaus vorwärts, mit der Begründung, dass die Lektionen beim jungen Pferd hohe Verletzungsgefahr bringen.

Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man weißt, dass die klassische Lektionen immer potentiell gesundheitsschädlich sind, wenn ein Pferd sie unter Stress oder Überforderung ausführt, ungeachtet der Ausbildungsstufe.) Die gleichen Lektionen dagegen, entspannt und losgelassen geritten, bringen zahlreiche Vorteile – auch am Anfang der Ausbildung.

Das Hauptaugenmerk liegt also nicht auf das, was man reitet (Lektionen oder nicht Lektionen) sondern auf das „wie?“, das heißt auf die Losgelassenheit und gute Koordination.

Die Bestätigung dieser Behauptung aus medizinischer Sicht finden Sie im Buch »Osteopathie beim Pferd« von Dr. Dominique Giniaux.

Tomek Twardowski

Hinterlasse einen Kommentar